本学では、福知山市からの委託を受け、新たな産業の創出・集積を目的とした「NEXT産業創造プログラム」を令和3年度より実施しています。本プログラムは、起業を志す方々が、短期間で必要な知識やスキルを修得することを目指しています。

さらに本年度からは、新たな取り組みとして、同プログラムの修了者および受講者を対象に、事業拡大に向けた伴走支援を行う起業家支援事業「F-StartUp」を開設し、福知山発のスタートアップ企業の育成を目指しています。

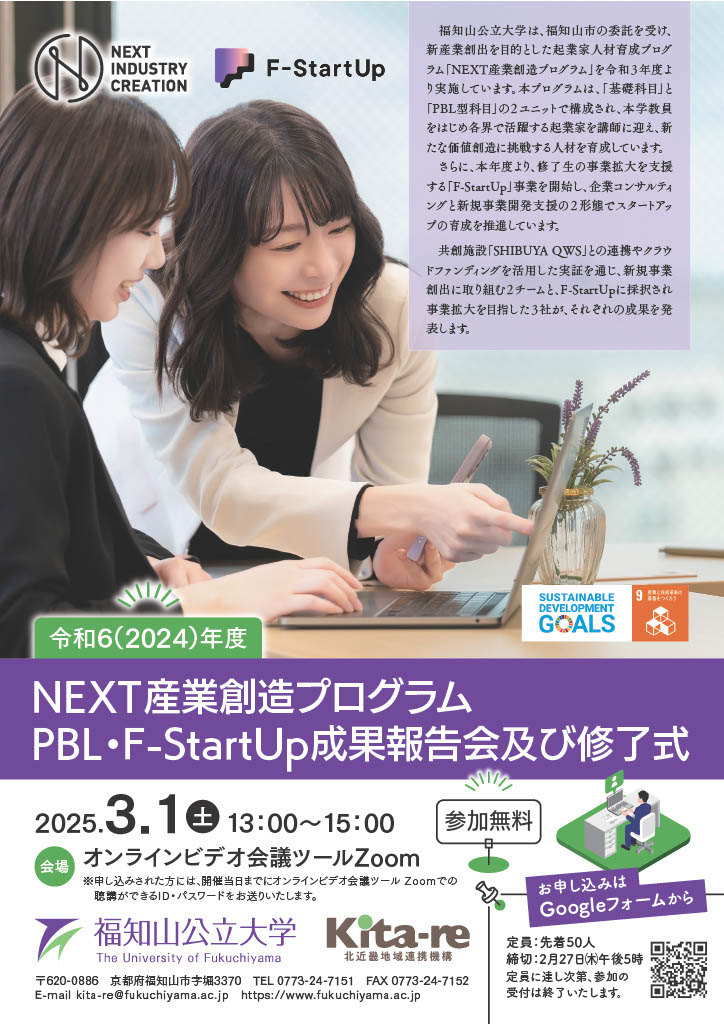

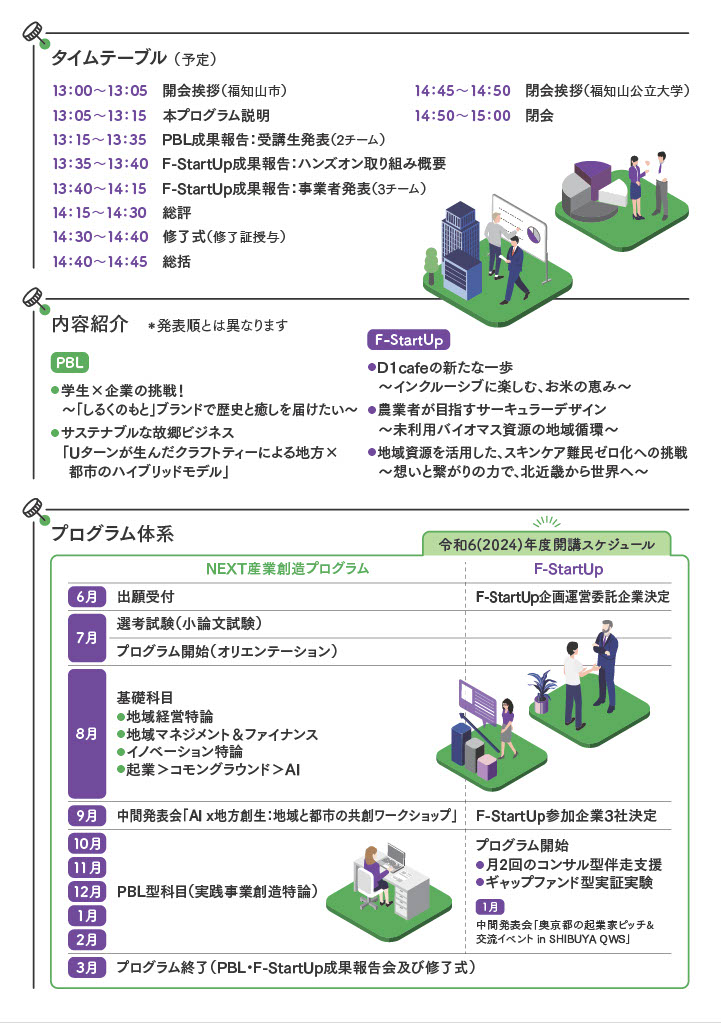

2025年3月1日(土)には、「NEXT産業創造プログラムPBL・F-StartUp成果報告会および修了式」をオンライン(Zoom)にて開催しました。PBL型科目では2チームが、F-StartUpでは参加企業3社が、それぞれの取組成果を発表しました。

「NEXT産業創造プログラム」では、昨年度に引き続きSHIBUYA QWSとの連携を進め、今後の事業提携に向けたネットワークの構築を図るなど、外部との協働による展開も広がりを見せています。さらに、4期連続で実施したクラウドファンディングによるテストマーケティングでは、累計支援総額約740万円、累計支援者数750人超という、当初の目標を大きく上回る成果を挙げ、各種メディアにも多数取り上げられました。

なお、本報告会には、起業版ふるさと納税を活用し、本事業の趣旨に賛同して昨年度福知山市へ寄附をされた株式会社カナデビアエンジニアリング様をはじめ、福知山商工会議所、福知山市商工会、金融機関等の来賓に加え、地域企業の経営者や講師、福知山市および本学の関係者、受講生など、総勢80名がオンラインにて参加しました。

PBL・F-StartUp成果報告会

成果報告会では、福知山市の前川二郎副市長より開会のご挨拶をいただきました。続いて、本プログラムを担当する本学地域経営学部・大学院地域情報学研究科・北近畿地域連携機構NEXTユニット長の亀井省吾教授より、プログラムの概要および本年度の成果等について報告がありました。その後、PBL受講生2チームおよびF-StartUp参加企業3社より、それぞれの取組成果が発表されました。

PBL型科目 2つの新規事業案

しるくのもとプロジェクト

かつて絹産業が栄えた奥京都の地で、人々の暮らしを支えてきた桑の葉の恵みを活かし、本プログラムを通して、開発したのが「しるくのもと」です。

日本各地で育てられてきた桑は、養蚕業の規模が変化するとともに需要が減少しましたが、京都府綾部市では、グンゼ株式会社が「グンゼ桑の苑」で桑畑を維持する形で、養蚕の歴史の一端を現在に伝えています。本ブランドでは、そこで育てられた桑の葉を地元の大学生が収穫する許可を受けて収穫に赴き、主役成分として活用しています。

桑の葉にはケールの10倍のビタミンEのほかに、美容や健康にも役立つ成分が豊富に含まれており、「敏感肌の方にも満足していただけるスキンケア」を目指す同ブランドにとって、相性の良い成分です。

「シルクのような健康的な肌を増やしたい」という想いを込めて名付けられた「しるくのもと」は、クラウドファンディングで目標金額であった100万円を達成し、多くの注目を集めました。

2025年7月15日に各アイテムの同時発売を予定しており、楽天市場などのECモールや、店舗での販売を目指しています。今後も奥京都の恵みに新たな価値を生み出し、未来へつなげる挑戦を続けます。

▲しるくのもとプロジェクトチーム 発表資料

幸福R00プロジェクト

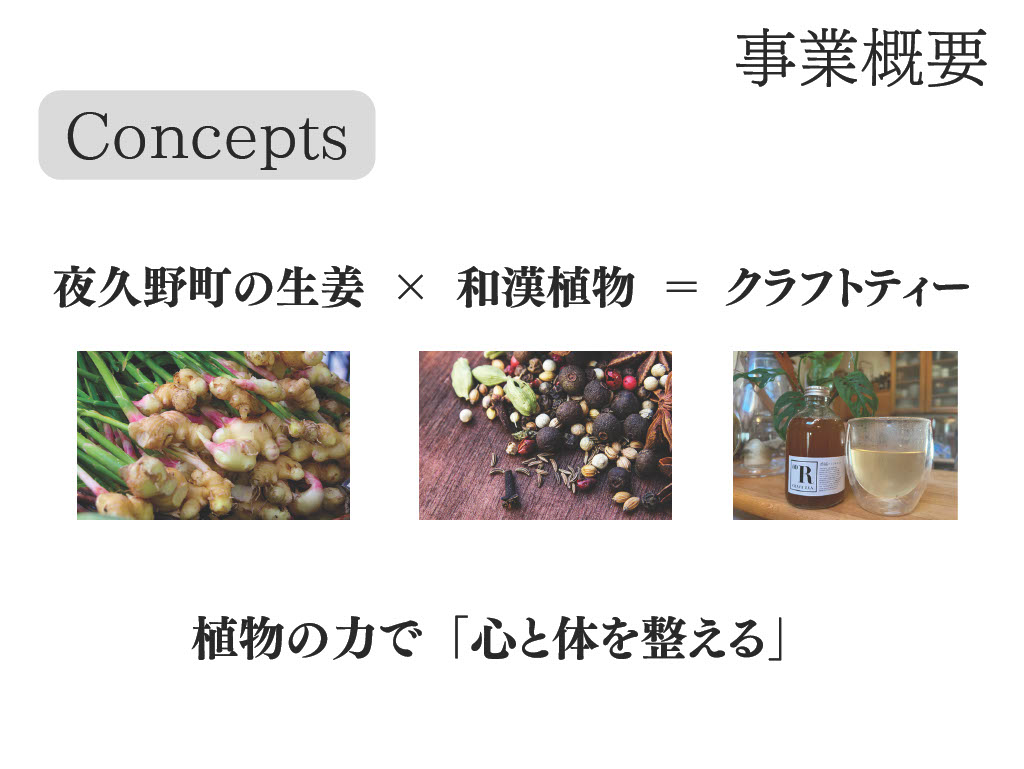

~サステナブルな故郷ビジネス——Uターンが生んだクラフトティーによる地方×都市のハイブリッドモデル 株式会社植物蒸留らぼ.DD 代表 山下美紀(京都府福知山市夜久野町出身)~

福知山市の和漢植物の可能性を都市とつなぎ、持続可能な形で広げていくことをUターンをきっかけに決意しました。その第一歩として誕生したのが、夜久野産の生姜と和漢植物を活かした高級クラフトティー「香福 R00」です。『R』には私のルーツ(故郷)、レスト(休息)、ルート(植物の根っこ)という3つの意味が込められています。本商品は心と体を整えることを目的としたプレミアムノンアルコールティーであり、エシカル消費や健康志向の高い層をターゲットとし持続可能なブランドとして展開しています。

クラウドファンディングによる先行予約販売では、75名の支援者から1,380,000円を集め、165本の提供が決定しました。支援の89%が京都府以外からのものであり、約40日で福知山市へ124万円の商流を生み出すことに成功しました。この実績を年間換算すると1,000万円規模の事業展開が見込めることとなります。

今後は、「香福 R00」を起点に「Rシリーズ」の展開を進め、福知山産の素材を活用した新商品開発や酒造免許取得を視野に入れた蒸留酒の製造も計画しています。また生産体制の強化を進め、高齢者雇用による地方創生の一環としてビジネスモデルを確立していきます。

▲幸福R00プロジェクトチーム 発表資料

F-StartUp プログラム参加3事業者による取組

株式会社大一設備飲食事業部D1cafe

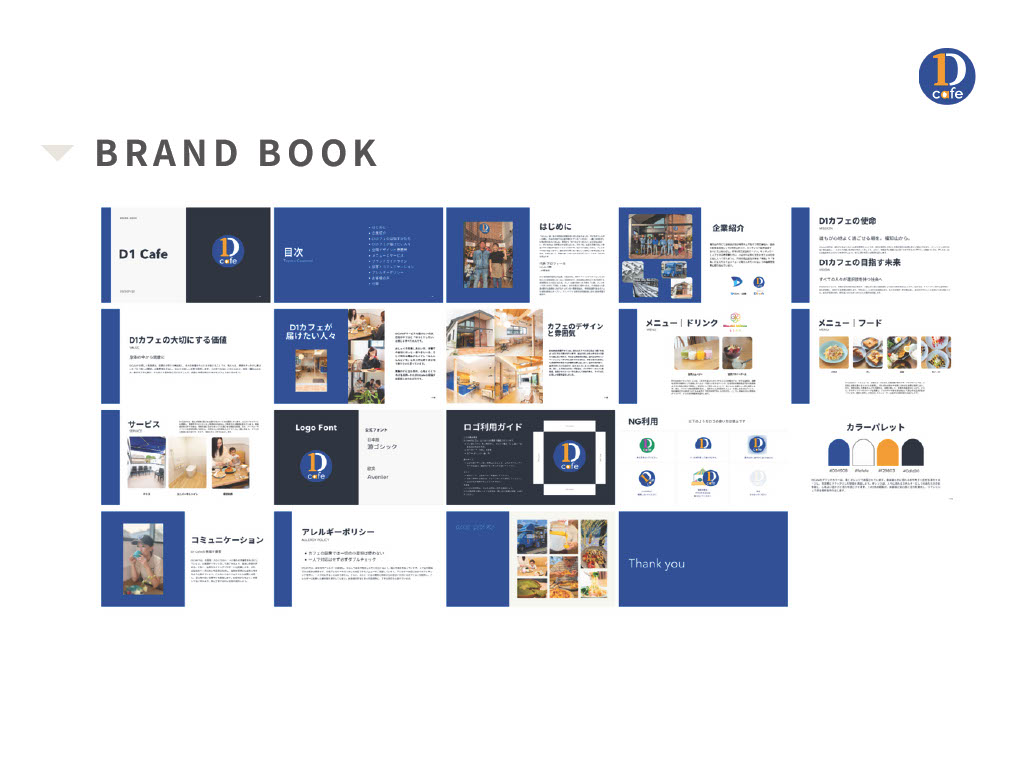

D1cafeは、京都府福知山市にあるグルテンフリー対応のカフェで、代表の大槻智美様が自身の子どもが小麦アレルギーであった経験から、マイノリティな意見を価値創造に変える飲食事業を目指して設立した事業です。キッチンカー事業から始まり、2023年に実店舗を開業し、小麦アレルギーに対応した米粉や米麹を活用するメニューを開発し、身体に優しい食事を提案しています。

本プログラムでは、①ブランドブックの制作、②WEBサイト開設を通じてブランドを整理し、対外的な発信力を強化した成果を報告しました。

今後は、給食市場への進出、複数店舗展開、海外展開を視野に「すべての人が選択肢を持つ社会」の実現を目指してまいります。

https://www.d1cafe-kyoto.com/

▲株式会社大一設備飲食事業部D1cafe 発表資料

株式会社Season

バイオ炭で持続可能な農業と地域資源活用を推進—環境価値の「見える化」へ

本プログラムでは、バイオ炭の活用を通じた農業生産の向上と地域資源の有効活用を目的に、圃場実験や製炭方法の検討、未利用バイオマス資源の調査を実施しました。特にオカラの活用可能性が見出されました。

バイオ炭の投入により土壌の保肥力向上が示唆され、化学肥料の使用削減や環境負荷軽減が期待できます。また小型製炭炉を活用することで、輸送コスト削減や炭の価格競争力向上にも寄与することができます。さらに、製炭時の熱エネルギーを地域内で活用し、持続可能なエネルギー循環のモデル構築を目指します。

今後も、実証実験を継続し、バイオ炭の環境価値の数値化、見える化を行い、令和9年度以降は、安定供給体制の構築や、CO₂固定などの環境価値を訴求し、企業・自治体との更なる連携を目指します。さらに、農業用プラスチックの炭化やアパレル分野への展開を視野に、多拠点展開を進める予定です。バイオ炭の更なる普及を通じ、持続可能な農業・産業・ライフスタイルの創出に貢献します。

▲株式会社Season 発表資料

株式会社Lifexia

株式会社Lifexiaは、福知山市に本社を置く、地域資源を活用したスキンケアブランドのメーカーです。

本プログラムを通して「しるくのもと」ブランドの開発や「福知山キキョウ」ブランドの事業拡大に注力しました。

しるくのもとブランドでは、京都府綾部市の農作物である「桑」を活用し、地元企業や学生と連携しながら持続可能なブランド構築を推進し、地域経済の活性化や観光誘致への貢献も視野に入れています。

本事業の期間内には、NEXT産業創造プログラムで開発した福知山高校三和分校と共同開発した「福知山キキョウ」ブランドの販路拡大を実現しました。また、福知山市・綾部市内のセブン-イレブン(計8店舗)での取り扱いも開始されました。

地域資源を活用し、高校生・大学生との協力を通じてブランドを育てるLifexiaの取組は、日本各地の自治体でも再現可能なビジネスモデルとして注目されています。実際に、各地域の自治体や企業から支援の依頼が相次いでいる状況です。

今後も更なる挑戦を続け、地域発のビジネスモデルの確立を目指してまいります。

▲株式会社Lifexia 発表資料

講評者からのコメント

SHIBUYA QWS 米山孝生副館長

新しい事業を生み出すことを若いうちに経験しておくことは非常に重要だと思います。今回のように高校生や大学生時代から関わることで、社会人になったときに事業を起こすことが選択肢に入ってきます。本事業は地域連携による資源の活用だけでなく人材育成、活用にも進んでいく可能性があると考えます。

今後も引き続きQWSと連携しながらさらにステップアップした活動を目指して、日本を代表するような自治体になっていただきたいです。

東京都立産業技術大学院大学 板倉宏昭教授

NEXT産業創造プログラムでは、伝統的な資源を活用した商品開発や、地域産品を活かした商品展開を行い、クラウドファンディングを活用した実証実験によって、地域資源の市場開拓の有用性を示した事業だと感じます。

F-StartUpでは、地域の旗印をつくるという観点から、地域産品の価値創出のモデルケースを確立するという成果を上げられていました。

NEXT産業創造プログラムは、令和7年度に5年目を迎えます。今回のような取組を継続することで、自治体のモデルとなり、全国の地域振興に貢献するとともに、日本全体の産業創造へとつながっていくことを期待しています。

福知山産業支援センター 西山センター長

成長する企業の要件は、以下の4つにあると思います。

●デザイン:ビジネスモデルや組織の設計を含むトータルデザインがあること。

●ブランディング:お客様が「面白い」と感じ、共感できるような独自の特徴や物語を持っていること

●リーズナブルな価格:単に安いだけでなく、その価値に見合った価格を設定すること。

●シナジーを生み出す連携:様々な連携によって1+1=2以上の成果を生み出すことができるような協力関係を築くこと。

以上のことが達成できる取組や企業が多くあったのではないかと感じました。産業支援センターの相談にもこの要素を取り入れていきたいです。

▲SHIBUYA QWS 米山孝生副館長による講評/東京都立産業技術大学院大学 板倉宏昭教授による講評

修了式及び閉会

2024年度の本プログラムにおいては、基礎科目の合格者が23名、PBL型科目まで修了した受講者が6名、F-StartUpを修了した企業が3社となりました。

修了式では、本学の西田豊明副学長より、PBL型科目の修了生およびF-StartUp修了企業に対し、本プログラムの修了証が授与されました。

続いて、福知山市の西畑信寿産業政策部長より総括が行われ、最後に、西田副学長兼北近畿地域連携機構長より閉会の挨拶があり、式を締めくくりました。

▲福知山市 西畑信寿産業政策部長による総括/本学 西田副学長兼北近畿地域連携機構長による閉会の挨拶

▲参加者による記念撮影(Zoom)

NEXT産業創造プログラムPBL成果報告会及び修了式チラシ

令和6年度NEXT産業創造プログラムPBL・F-StartUp成果報告会及び修了式チラシ